理化学検査

栄養成分分析

セット

| 試験項目 | |

|---|---|

| 表示セット | エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム) |

| セットA | 水分、灰分、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー |

| セットB | 水分、灰分、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー、糖質、食物繊維 |

基礎項目

| 項目 |

|---|

| 水分 |

| 灰分 |

| たんぱく質 |

| 脂質 |

| 食物繊維 |

ミネラル類

| 項目 |

|---|

| ナトリウム |

| カリウム |

| カルシウム |

| マグネシウム |

| リン |

| 鉄 |

| 銅 |

近年増加している生活習慣病は食生活との関連性が深いとされています。

消費者の健康に対する関心が高まる中、栄養表示はバランスのとれた食生活を支援するために役に立つと考えられます。

平成27年4月1日には新たに食品表示法が施行され、これまで、JAS法、食品衛生法、健康増進法でばらばらに定められていた栄養表示基準が消費者庁において一括で定められました。

新基準では、原則として一般消費者向けの全ての加工食品、食品添加物に栄養成分表示が義務化されました。

義務化された表示項目は、これまでと同様、「エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」の5項目ですが、「ナトリウム」は「食塩相当量」での表示に変わります。

栄養成分表示は、分析値ではなく理論値での表示も可能となっていますが、表示値と分析値との誤差が±20%の範囲を超えた場合(※)、食品表示法違反となりますので、一度分析されることをお勧めします。

(※低含量食品の場合は別途許容範囲が定められています。)

許容差の範囲

エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム:-20%~+20%

低含量食品の場合の許容誤差範囲(100g又は100ml当たり)

| 栄養成分等 | 該当する含有量 | 許容誤差 |

|---|---|---|

| エネルギー | 25kcal未満 | -5kcal~+5kcal |

| たんぱく質 | 2.5g未満 | -0.5g~+0.5g |

| 脂質 | 2.5g未満 | -0.5g~+0.5g |

| 炭水化物 | 2.5g未満 | -0.5g~+0.5g |

| ナトリウム | 25mg未満 | -5mg~+5mg |

表示値通りの栄養成分量に品質管理を行うのが困難な場合は、「推定値」であることを明記し、かつ適切な表現で示したうえで表示することも可能です。

食品添加物

食品添加物は、食品の製造過程で、加工、保存の目的で使用されるものであり、食品衛生法では各食品添加物ごとに、使用できる食品の種類と量が決められています。

また、使用されている食品添加物については原則として表示が義務付けられています。

表示のない食品から添加物が検出されたり、使用量が基準値を超過していた場合は食品衛生法違反となり、回収、廃棄等の措置が取られます。

添加物を使用する食品の製造者は、使用基準に関する正しい知識を持ち、商品の添加物使用量が適当であるかを確認しておく必要があります。

また、輸入食品については国内では禁止されている添加物が使用されていることもあり、検査が義務付けられているものもあります。

| 保存料 | 安息香酸 |

|---|---|

| ソルビン酸 | |

| デヒドロ酢酸 | |

| プロピオン酸 | |

| p-オキシ安息香酸エステル類 | |

| p-オキシ安息香酸エステル類-(エチル、イソブチル、イソプロピル、ブチル) | |

| 着色料 | タール色素系合成着色料 |

| 甘味料 | サッカリンナトリウム |

| サイクラミン酸 | |

| 酸化防止剤 | BHA |

| BHT | |

| TBHQ | |

| 発色剤 | 亜硝酸根 |

| 漂白剤 | 二酸化硫黄 |

| 保持剤 | プロピレングリコール |

| 防ばい剤 | オルトフェニルフェノール |

| チアベンダゾール | |

| ジフェニル | |

| イマザリル | |

| アゾキシストロビン | |

| フルジオキソニル | |

| ピリメタニル | |

| プロピコナゾール |

残留農薬

平成18年5月より、食品に残留する農薬、動物用医薬品、飼料添加物についてポジティブリスト制度が施行されました。

これにより、基準値が設定されていない農薬等についても一律基準0.01ppmが適用されることになりました。

基準値を超える食品は食品衛生法違反として扱われ、流通、販売が禁止されています。

違反となった食品を回収し廃棄するとなると大きな損失となりますので、定期的に検査を行い、農薬の使用方法に問題がないか確認することが重要です。

また、当センターでは農薬登録に係る作物残留試験にも対応しております。

| 一斉分析 | GC/MS 65セット | 項目の詳細についてはお問い合わせください。 |

|---|---|---|

| GC/MS 125セット | ||

| LC/MS/MS 65セット | ||

| LC/MS/MS 125セット | ||

| LC/MS/MS 258セット | ||

| GC/MS・LC/MS/MS 320セット | ||

| GC/MS・LC/MS/MS 467セット | ||

| 個別分析 | 公定法又は準ずる方法 | ダゾメット、シフルメトフェン等 お問い合わせください |

動物用医薬品

動物用医薬品は、食用の家畜を病気から守り、安全な畜水産物を安定的に生産するために用いられます。

しかし、誤った使い方をすると食品に残留して人の健康に影響を与える可能性があります。

残留農薬と同様にポジティブリスト制度の対象となるため、基準値が設定されていないものについては一律基準が適用され、基準値を超えた場合は違反となります。

| 抗菌剤等 | サルファ剤一斉分析 | スルファジアジン |

|---|---|---|

| スルファチアゾール | ||

| スルファピリジン | ||

| スルファメラジン | ||

| スルフィソゾール | ||

| スルファジミジン | ||

| スルファモノメトキシン | ||

| スルファメトキシピリダジン | ||

| スルファメトキサゾール | ||

| スルファドキシン | ||

| スルファトロキサゾール | ||

| スルファエトキシピリダジン | ||

| スルファクロルピリダジン | ||

| スルフィソキサゾール | ||

| スルファベンズアミド | ||

| スルファジメトキシン | ||

| スルファキノキサリン | ||

| スルファブロモメタジン | ||

| 抗生物質 | オキシテトラサイクリン | |

| クロルテトラサイクリン | ||

| テトラサイクリン |

重金属

自然環境中には、微量ではありますが様々な金属が存在しています。 その中には銅や亜鉛のように私たちの体に必須のものもありますが、 カドミウムやヒ素等、ある一定量以上摂取すると人体に悪影響を及ぼすものもあります。 これら重金属は毒性が強く蓄積されやすいため、食品衛生法では規格基準が定められています。 日本人の主食としてよく食されている米(玄米及び精米)中のカドミウムの基準については、 平成22年に改正され、0.4mg/kg以下となっています。

| 1 | 重金属(鉛として) |

| 2 | カドミウム |

| 3 | 鉛 |

| 4 | ヒ素 |

| 5 | スズ |

乳及び乳製品

| 1 | 酸度(乳酸) |

| 2 | 乳脂肪分 |

| 3 | 乳固形分(牛乳) |

| 4 | 乳固形分(アイスクリーム) |

| 5 | 無脂乳固形分 |

| 6 | 比重 |

規格検査

食品衛生法では、食品別に規格基準が定められているものがあります。 お客様の製品が規格に適合しているか検査いたします。

| 理化学検査 | 細菌検査 | ||

|---|---|---|---|

| 氷雪 | 細菌数、大腸菌群 | ||

| 氷菓 | 細菌数、大腸菌群 | ||

| 食肉製品 | 非加熱製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌(E.coli)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌 |

| 特定加熱製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌(E.coli)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、クロストリジウム属菌 | |

| 包装後加熱殺菌製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌群、クロストリジウム属菌 | |

| 加熱殺菌後包装製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌(E.coli)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌 | |

| 乾燥製品 | 亜硝酸根、水分活性 | 大腸菌(E.coli) | |

| 食鳥卵 | 殺菌液卵(鶏卵) | サルモネラ属菌 | |

| 未殺菌液卵(鶏卵) | 細菌数 | ||

| 鯨肉製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌群 | |

| 魚肉ねり製品 | 亜硝酸根 | 大腸菌群 | |

| いくら、すじこ、たらこ | 亜硝酸根 | ||

| ゆでだこ | 非冷凍 | 腸炎ビブリオ | |

| 冷凍 | 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ | ||

| ゆでがに (喫食時に加熱を要しない) |

非冷凍 | 腸炎ビブリオ | |

| 冷凍 | 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ | ||

| ゆでがに (喫食時に加熱を要す) |

細菌数、大腸菌群 | ||

| 生食用鮮魚介類 | 腸炎ビブリオ | ||

| むき身にした生食用かき | 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ | ||

| 生食用かきの原料生産海域海水 | 大腸菌(E.coli) | ||

| 冷凍食品 | 無加熱摂取 | 細菌数、大腸菌群 | |

| 加熱後摂取(凍結直前加熱) | 細菌数、大腸菌群 | ||

| 加熱後摂取(凍結直前非加熱) | 細菌数、大腸菌(E.coli) | ||

| 生食用冷凍鮮魚介類 | 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ | ||

| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 細菌数 | ||

| 米(玄米及び精米) | カドミウム及びその化合物 | ||

| 即席めん類 | 酸化、過酸化物価 | ||

| 油脂で処理した菓子(指導要領) | 酸化、過酸化物価 |

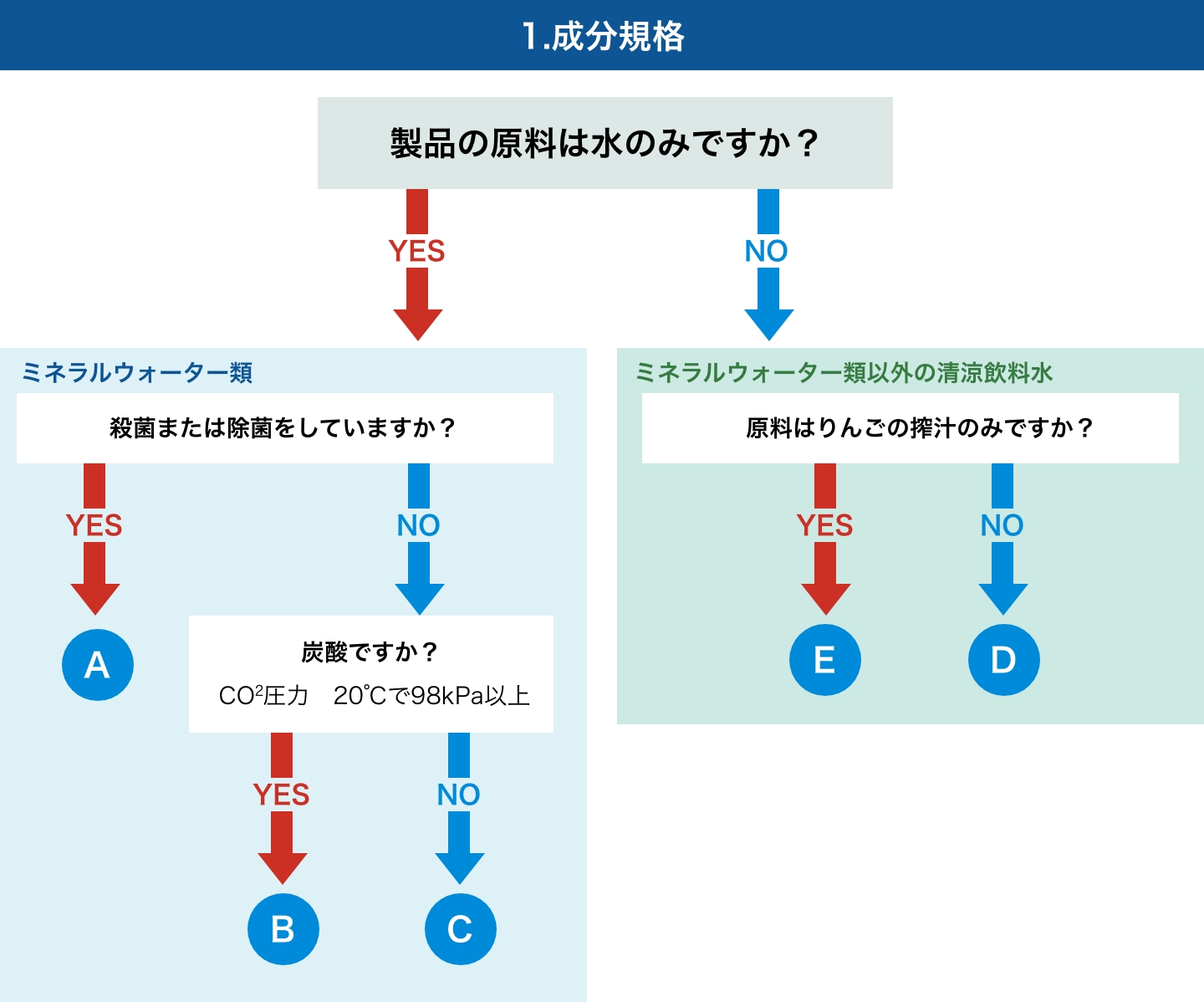

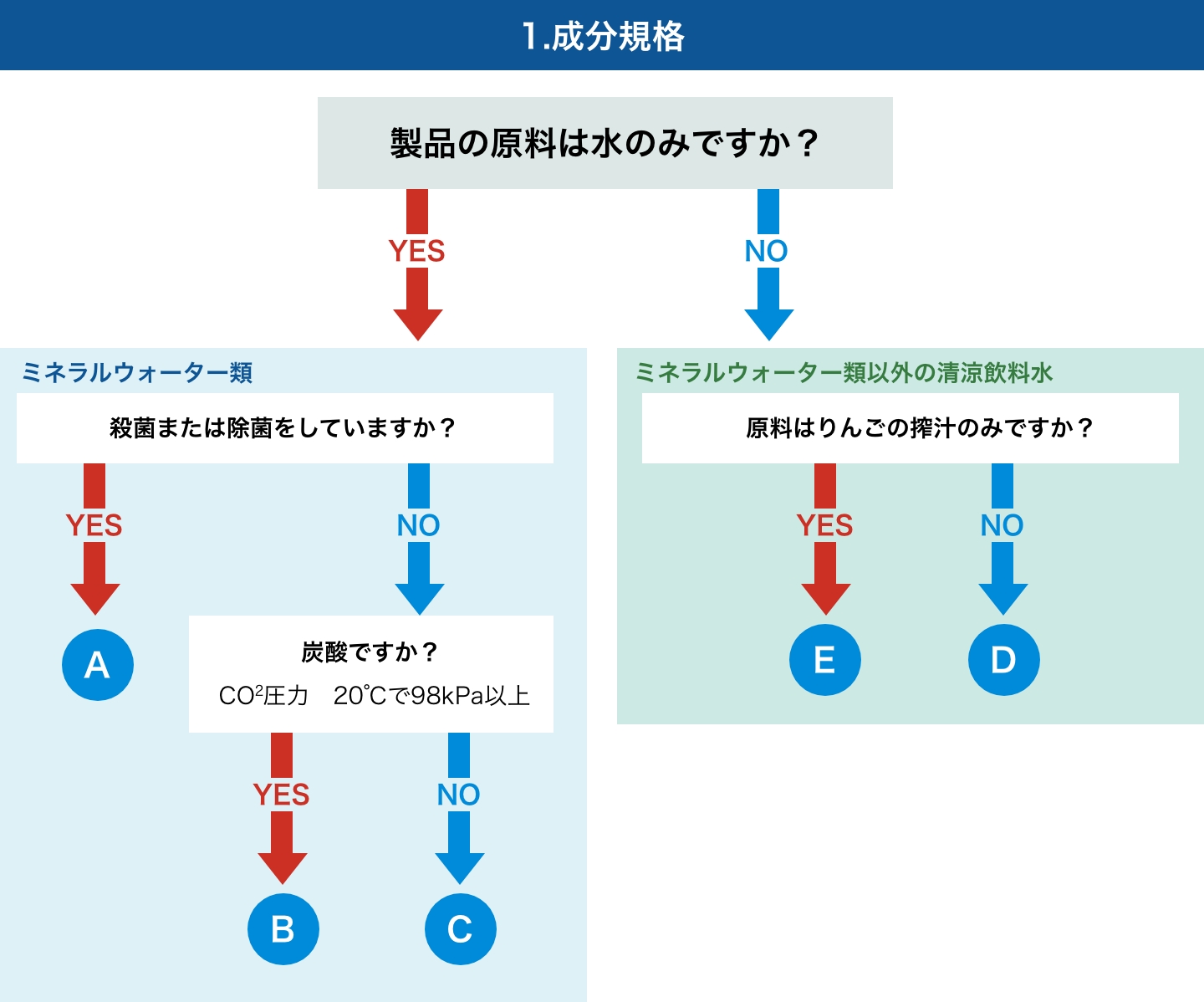

ミネラルウォーターについては、平成26年12月12日に食品・添加物等の規格基準の一部が改正され、規格基準が変更されました。

ミネラルウォーター類は、水のみを原料としていることから、その製造において殺菌又は除菌以外の処理を行わないものがほとんどであるため、これまでの原水基準と成分規格の双方による規制は必ずしも必要ではなく、後者のみにより規制することが合理的であると考えられたためです。

また、現行の水道法で規定される水質基準等とも乖離が生じていたため、コーデックス委員会におけるナチュラルミネラルウォーター等の規格の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受け、一部が改められました。

「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の製造基準において規定されていた「飲用適の水」は、「食品一般の製造、加工及び調理基準」の方で規定されることとなり、名称も「食品製造用水」に変更されました。

ミネラルウォーター類・清涼飲料水の成分規格

ミネラルウォーター類・清涼飲料水の成分規格

食品製造用水

「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の製造基準において規定されていた「飲用適の水」は、「食品一般の製造、加工及び調理基準」の方で規定されることとなり、名称も「食品製造用水」に変更されました。

食品製造用水は、水道法上の「水道水」又は次の表の第1欄の事項につき第2欄の規格に適合する水のことをいいます。

| 第1欄 | 第2欄 | |

|---|---|---|

| 1 | 一般細菌 | 100以下/1mL検水 :標準寒天培地法 |

| 2 | 大腸菌群 | 検出されないこと:LB-BGLB培地法 |

| 3 | カドミウム | 0.01㎎/L以下であること |

| 4 | 水銀 | 0.0005㎎/L以下であること |

| 5 | 鉛 | 0.1㎎/L以下であること |

| 6 | ヒ素 | 0.05㎎/L以下であること |

| 7 | 六価クロム | 0.05㎎/L以下であること |

| 8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01㎎/L以下であること |

| 9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10㎎/L以下であること |

| 10 | フッ素 | 0.8㎎/L以下であること |

| 11 | 有機リン | 0.1㎎/L以下であること |

| 12 | 亜鉛 | 1.0㎎/L以下であること |

| 13 | 鉄 | 0.3㎎/L以下であること |

| 14 | 銅 | 1.0㎎/L以下であること |

| 15 | マンガン | 0.3㎎/L以下であること |

| 16 | 塩素イオン | 200㎎/L以下であること |

| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下であること |

| 18 | 蒸発残留物 | 500㎎/L以下であること |

| 19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5㎎/L以下であること |

| 20 | フェノール類 | フェノールとして0.005㎎/L以下であること |

| 21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10㎎/L以下であること |

| 22 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |

| 23 | 味 | 異常でないこと |

| 24 | 臭気 | 異常でないこと |

| 25 | 色度 | 5度以下であること |

| 26 | 濁度 | 2度以下であること |

器具容器包装

食品衛生法では、食品や食品添加物が直接接触する物品を「器具」「容器」「包装」と呼び、規制の対象としています。

これらは、陶磁器、ガラス、合成樹脂、金属、木など様々な材質から作られており、その中には添加剤や不純物などを含有している物があり、食品と接触している間にそれらの物質が食品中に移行することがあります。

食品に移行した物質はそのまま人に摂取されることになるので、器具・容器包装の安全性 を確保することは、食品衛生上重要です。

食品衛生法では、材質ごとに大きさや用途によって区分し、規制をしています。

他にも割りばしの漂白剤及び防かび剤などのように、厚生労働省から出された通知により、規格や試験法が示されているものもあります。

この場合も、有害物質が基準値以上検出された際には、食品衛生法第16条違反として取り扱われることになるので注意が必要です。

異物検査

| 1 | 顕微鏡観察 |

| 2 | カビ(定性) |

| 3 | 金属類(定性、蛍光X線装置による) |

放射能検査

その他

酸価、過酸化物価

油脂の劣化の程度を表す指標となっています。

食品、添加物等の規格基準では、「即席めん類」の成分規格として、「酸価3以下、又は過酸化物価30以下」とされています。

また指導要領として、油脂で処理した菓子については、「酸価が3を超え、かつ過酸化物価が30を超えないこと」、「酸価が5を超え、又は過酸化物価が50を超えないこと」とあります。

油脂で処理した食品の品質管理を行う場合、酸価・過酸化物価の値の管理は重要になります。

水分活性

食品中の自由水の割合を表す数値で、この値が高いほど微生物が繁殖するのに必要な自由水が存在するということであり、食品の保存性を高めるためには、この値を低下させる必要があります。

ヒスタミン

アミノ酸の一種であるヒスチジンが微生物により変換されて精製するもので、アレルギー様食中毒を引き起こします。

原因食品としては、水産物、特にヒスチジンを多く含む赤身魚等が多いようです。

日本では食品中のヒスタミン量について基準値は設定されていませんが、FDA、codex等海外の国や機関では基準値が設定されています。

一度生成されると一般的な加熱調理では分解しないため、水産加工分野においてヒスタミンの制御は重要であると言えます。

食品の分析を申し込む方はこちらから

分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。